Le Youbgou ou rituel sacré de confession, est une pratique culturelle chez peuples les Moosé du Burkina Faso, qui permet de réparer ou de rétablir l’harmonie lorsqu’une faute est commise ou une règle est transgressée. Chez les Mosse, la faute matérialise une rupture entre le monde visible et invisible, entre les vivants et les ancêtres.

Dans la tradition moaga, une faute n’est jamais anodine. Elle est perçue comme une rupture grave de l’équilibre entre les vivants et le monde invisible. Chez les mosse, commettre un interdit, c’est offenser deux mondes : le monde visible, celui des hommes, qui juge et sanctionne et le monde invisible, celui des esprits, des forces naturelles, des aïeux, dont le courroux peut se révéler impitoyable. Qu’il s’agisse d’un meurtre, d’un vol accompagné de violence ou de profanation, d’un viol, de relations sexuelles interdites ou d’un inceste, de la consommation d’aliments tabous, de la profanation d’un lieu sacré (comme y pénétrer sans autorisation, déplacer un objet rituel ou tenir des propos irrespectueux), d’un faux serment prononcé devant les ancêtres, d’actes de sorcellerie malveillante ou encore du refus d’obéir aux décisions rituelles des anciens, chaque transgression appelle une réparation spirituelle. Le Yougbou est le rituel sacré de confession et de réconciliation qui permet de réparer cette rupture. Il repose sur la reconnaissance sincère de la faute, un sacrifice rituel, et un engagement solennel à ne plus recommencer. Ce rite ancestral poursuit trois objectifs : réparer la faute, restaurer l’harmonie entre visible et invisible, et préserver la paix collective par la transmission d’une leçon morale. Le Yougbou, en rétablissant le lien entre les vivants et les ancêtres, constitue un pilier de la régulation sociale moaga et un rempart contre le désordre spirituel. Sans confession, la faute devient un poison. Elle attire le malheur, la stérilité des champs, les maladies, parfois même la mort.

Le théâtre sacré de la réparation

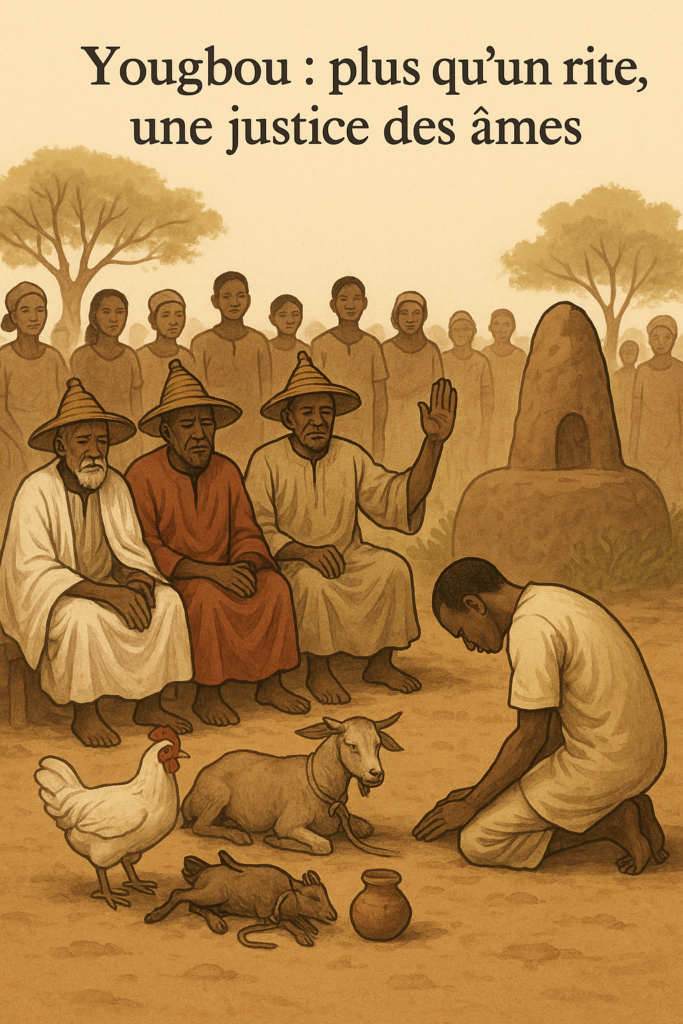

Le jour du Yougbou, la place publique devient un tribunal silencieux. Sous le regard sévère des anciens et l’attention invisible des ancêtres, celui qui a fauté s’avance, porteur de sa honte et de son repentir. La scène se déroule avec une solennité bouleversante, devant le Kiimse, l’autel des ancêtres dressé en terre battue. Un neveu, délégué par la famille, prend la parole avec gravité et humilité. Il prononce une formule ancienne reconnaissant la faute et la démarche de réparation :

> “A zagl beegam, n wa n na n kos Ba-rãmba, pogd-rãmba, yaab-rãmb, l’a tē-peelem.” (Tel a fauté. Il vient s’agenouiller devant ses pères, ses tantes et ses aïeux.)

Le fautif apporte des offrandes symboliques : un poulet, messager entre visible et invisible, un ruminant (chèvre ou mouton), sacrifice majeur pour apaiser la colère des ancêtres, du dolo, la bière des ancêtres, pour renouveler l’alliance rompue. Par ces gestes et paroles, le fautif avoue sa faute et s’abandonne au jugement des forces invisibles.

La sentence du silence

À la fin de la cérémonie, plus un mot n’est prononcé. Car la décision ne vient pas des hommes, mais des puissances invisibles. Si les ancêtres acceptent la réparation, les malheurs cessent, et la paix revient dans la famille. Sinon, le fautif portera, toute sa vie, l’ombre d’une faute impardonnable.

Aujourd’hui, le Yougbou vacille face aux vents contraires de la modernité. Pourtant, la sagesse qu’il incarne reste d’une portée universelle : reconnaître ses fautes, s’incliner devant une autorité spirituelle, réparer avant d’avancer à nouveau. À une époque marquée par l’individualisme et la perte du sens du sacré, le Yougbou nous rappelle une vérité essentielle : nul ne vit isolé. Chaque parole, chaque action engage bien au-delà de notre seule existence elle touche ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent à nos côtés, et ceux qui viendront après nous. Confesser, réparer, honorer : trois gestes hérités des anciens, trois fondements d’une paix durable, que nos sociétés modernes gagneraient à redécouvrir.

Doumi/Gouri, stagiaires